Un biais cognitif : L’effet Dunning-Kruger ou Le biais d’ignorance

L’effet Dunning-Kruger a permis de mettre en lumière ce désolant constat : la majorité des gens surestiment leurs capacités. Ce texte est un extrait de l'ouvrage Citoyen.ne de Normand Baillargeon et Camille Santerre-Baillargeon, avec les illustrations de Catherine Marchand, publié aux éditions LEMÉAC

Ce biais cognitif doit son nom aux deux psychologues qui l’ont mis au jour en 1999 : Justin Kruger et David Dunning [1]. Pour le comprendre, on partira d’un exemple tiré de l’article où il en a pour la première fois été question.

Un test de vingt questions qui exigent de raisonner correctement, avec logique, est soumis à des étudiant·es universitaires. Une fois le test complété, et avant qu’il ne soit corrigé, chaque étudiant·e doit évaluer sa performance par rapport aux autres et prédire le nombre de bonnes réponses qu’iel a données.

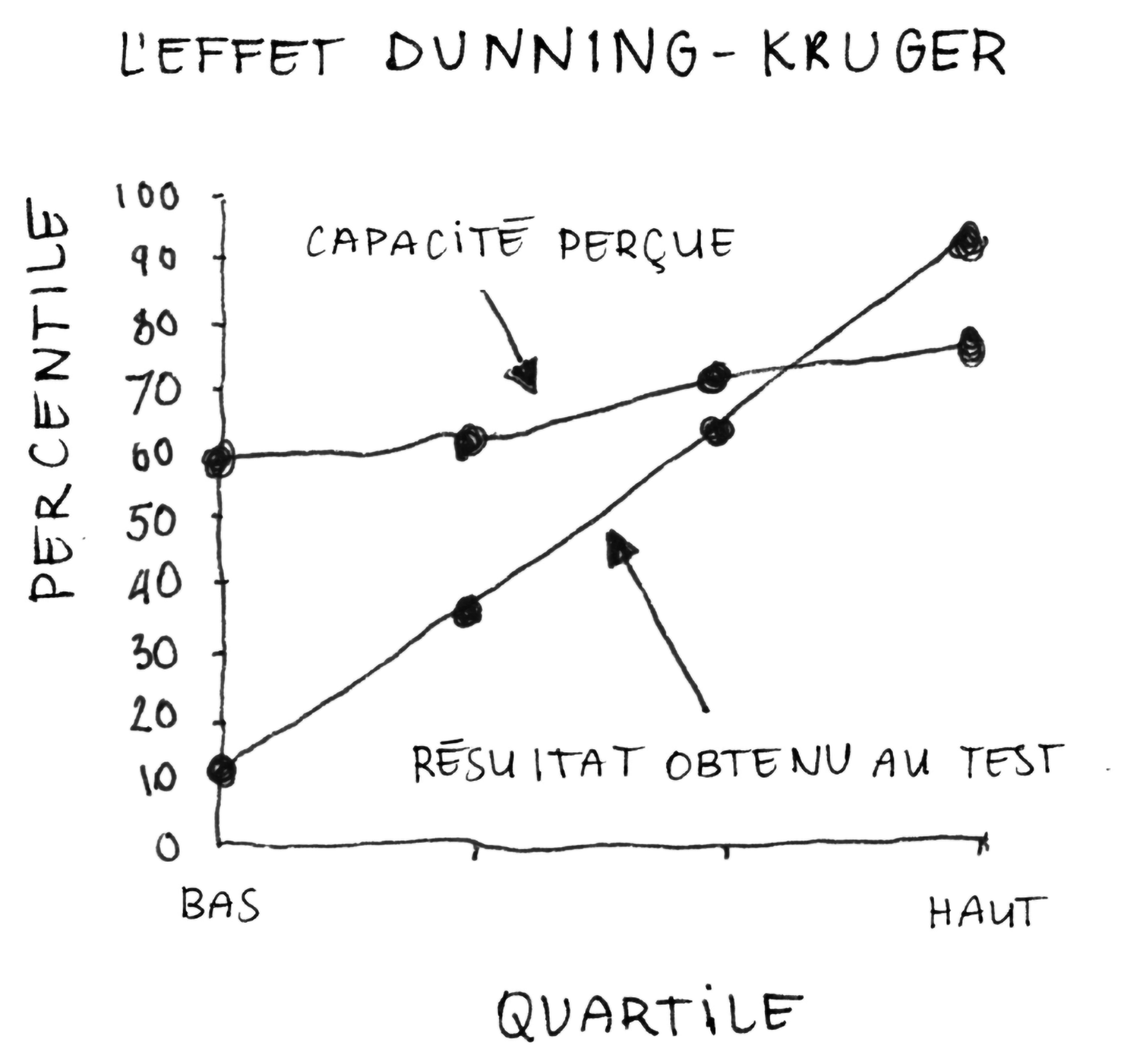

Kruger et Dunning séparent ensuite les participant·es en quartiles (donc en quatre groupes réunissant chacun 25 % d’entre eux) pour présenter tous les résultats – ceux de l’évaluation et ceux de l’autoévaluation. Ce graphique [2] permet de saisir les résultats d’un simple coup d’œil :

La conclusion est frappante : les personnes qui ont obtenu de très mauvais résultats au test (10 %) s’estimaient meilleures et pensaient avoir une note de 60 %, tandis que celles qui ont obtenu de très bons résultats (90 %) pensaient qu’elles auraient un résultat inférieur (70 %).

L’effet Dunning-Kruger a permis de mettre en lumière ce désolant constat : la majorité des gens surestiment leurs capacités; cet effet, plus marqué chez les moins savants, diminue avec l’accroissement du savoir.

Pour le dire plus simplement : les gens ignorants ne sont pas seulement ignorants, ils ignorent aussi qu’ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu’ils ne savent pas et… se prennent souvent pour des experts… À l’inverse, les personnes plus savantes tendent à être plus modestes, plus nuancées, moins arrogantes et sous-estiment bien souvent leurs capacités ; elles souffrent de ce qu’on appelle le « poids de l’expertise ».

En pratique

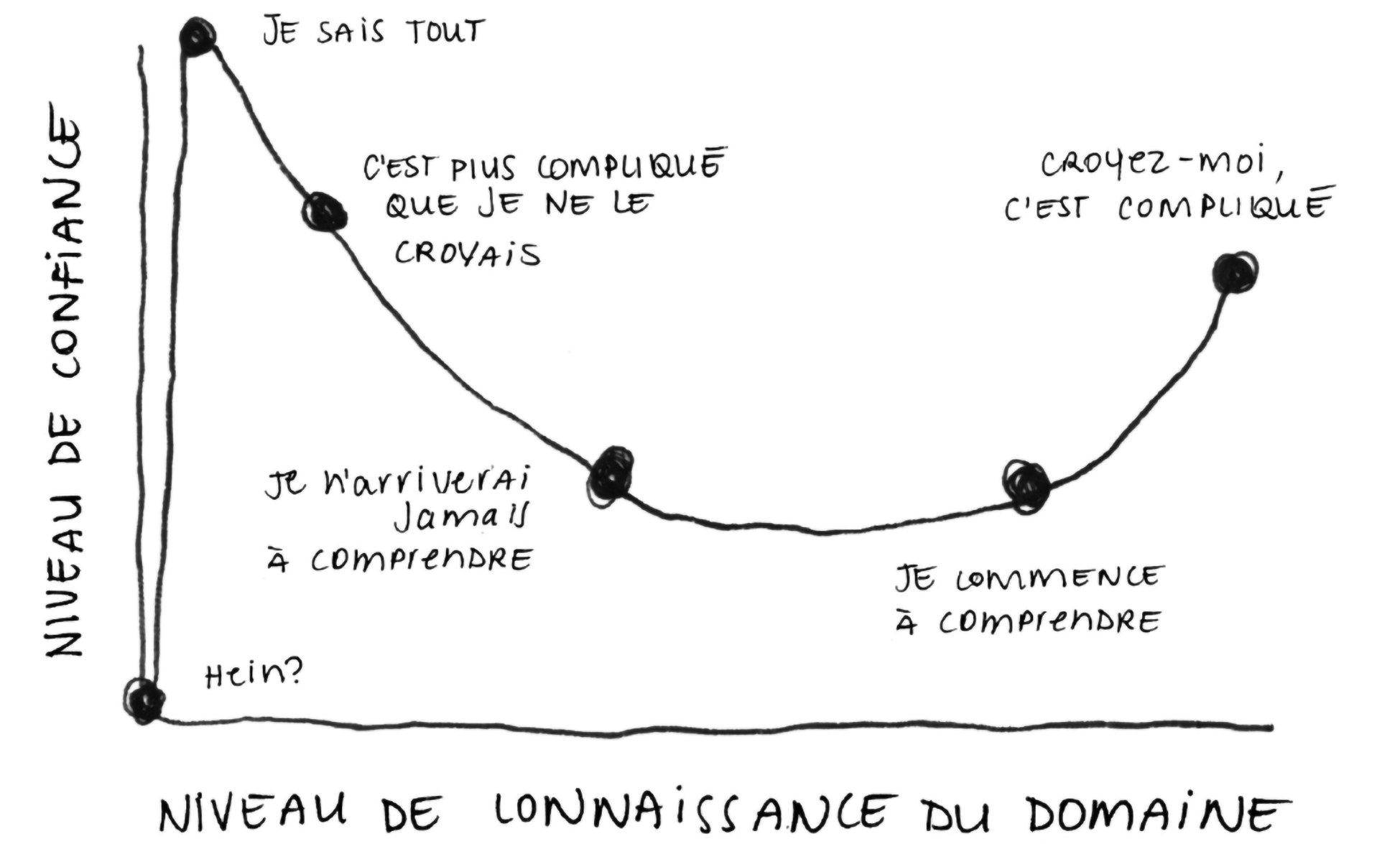

Il arrive que l’on rencontre des personnes très sûres d’elles-mêmes, mais qui n’ont pas beaucoup, voire très peu, étudié le sujet dont elles parlent. Elles ont fait leurs recherches en quelques clics sur Internet. Ce graphique amusant résume bien la situation :

On peut parfois dévoiler cet excès de confiance en posant aux personnes qui l’affichent des questions précises sur le sujet qu’elles prétendent maîtriser.

Par exemple, la personne qui nie l’efficacité des vaccins à ARN devrait pouvoir expliquer ce qu’est l’ARN, et les gens qui croient qu’il n’y a pas de réchauffement climatique anthropique devraient savoir ce que sont les gaz à effet de serre et comment ils agissent dans l’atmosphère.

Mais attention : l’effet Dunning-Kruger ne s’applique pas qu’aux autres ! Tout le monde peut y succomber, et on gagne presque toujours à présumer qu’on a encore des choses à apprendre sur un sujet donné.

On devine ce que cela demande concrètement : il faut bien étudier un sujet avant de se prononcer. Et, lorsqu’on le fait, éviter le piège de l’arrogance ; il vaut mieux écouter d’abord les expert·es et toujours entretenir sa volonté d’apprendre, tout en nuançant ses propos quand cela s’impose.

D’autant que nous sommes tous·tes de possibles victimes de ce qu’on appelle l’illusion de savoir. On désigne ainsi cette tendance à se croire doté·e d’une bonne connaissance d’un objet ou d’un sujet simplement parce qu’il nous est familier. Mais avoir souvent entendu parler d’un concept ou avoir utilisé un objet ne signifie pas qu’on en connaît tous les rouages.

Ne pas répondre trop vite : sait-on comment fonctionne une toilette, comment est fabriquée une fermeture éclair ?

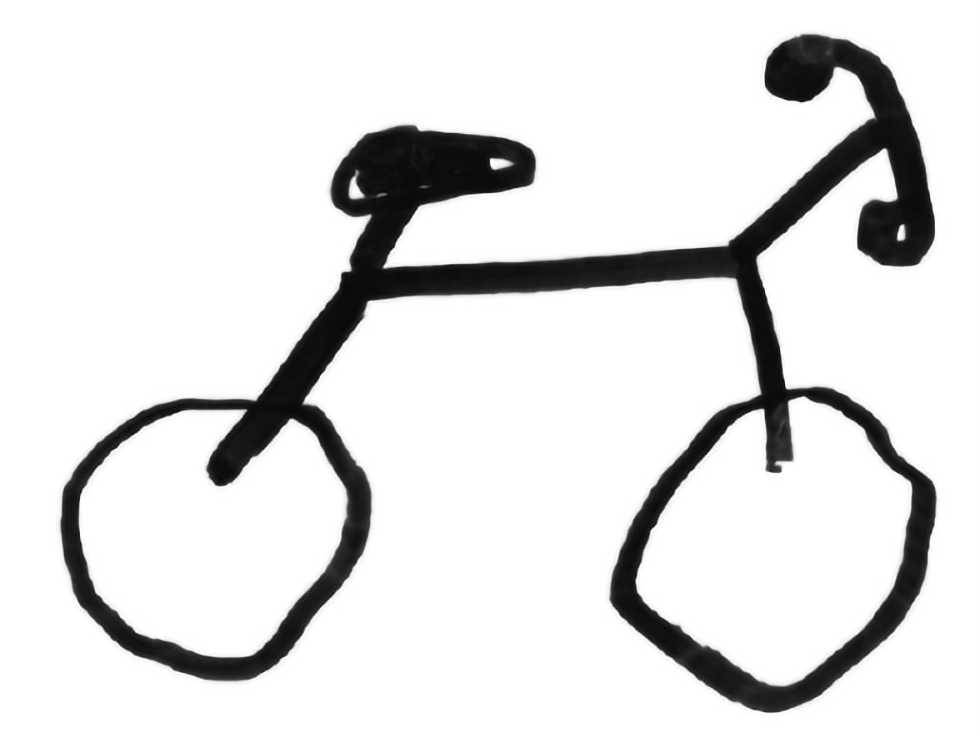

Ou alors : comment est construit un vélo à deux roues ? Voici une image schématique incomplète d’un tel vélo.  Dans une recherche célèbre [3], on a demandé aux sujets de l’expérience, qui étudiaient à l’université, de compléter cette image en y ajoutant les morceaux qui manquent au cadre, la chaîne, les pédales. Environ la moitié des sujets en étaient incapables.

Dans une recherche célèbre [3], on a demandé aux sujets de l’expérience, qui étudiaient à l’université, de compléter cette image en y ajoutant les morceaux qui manquent au cadre, la chaîne, les pédales. Environ la moitié des sujets en étaient incapables.

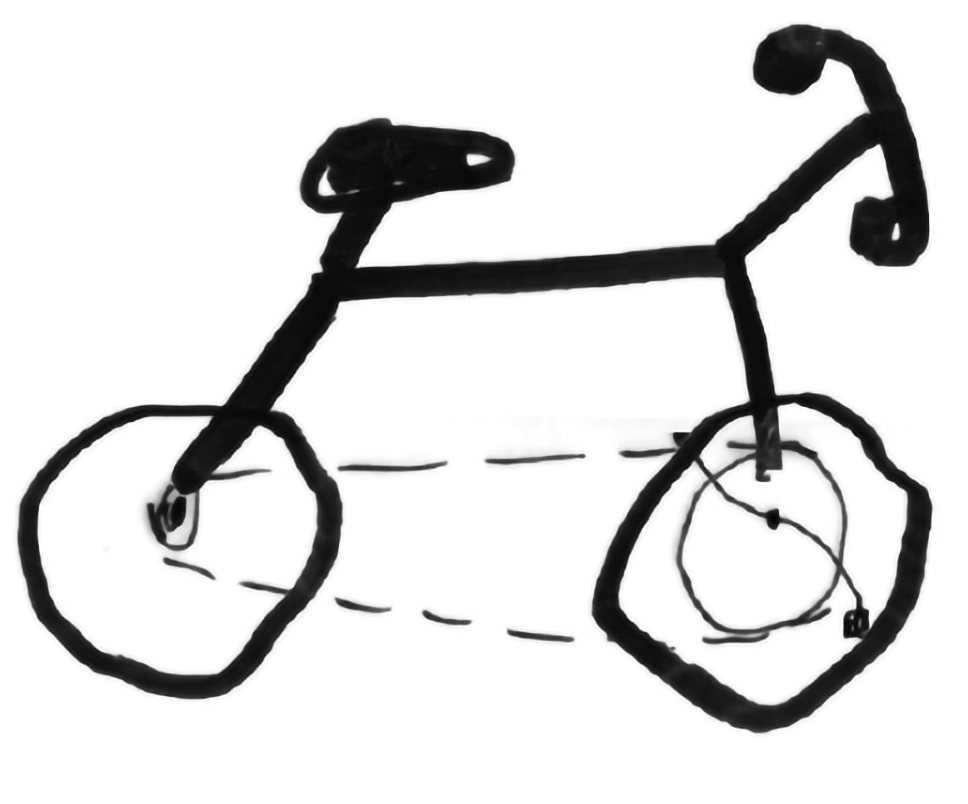

Voici un exemple de ce qui a été dessiné :  Si nous pouvons nous tromper autant quand vient le temps de dessiner un objet aussi banal et familier qu’un vélo, qu’en est-il des questions plus complexes ? Attention à l’illusion de savoir !

Si nous pouvons nous tromper autant quand vient le temps de dessiner un objet aussi banal et familier qu’un vélo, qu’en est-il des questions plus complexes ? Attention à l’illusion de savoir !

._._._.

[1] Voir Justin Kruger et David Dunning, « Unskilled and Unaware of It. How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments », Journal of Personality and Social Psychology, volume 77, numéro 6, décembre 1999, p. 1121 à 1134.

[2] Stuart Vyse a réalisé la version originale anglaise de ce graphique. Vyse a également signé un texte analysant des critiques selon lesquelles l’effet Dunning-Kruger ne serait pas solidement établi et démontrant qu’elles ne sont pas fondées. Rappelons qu’il est courant, en science, que des théories soient contestées et débattues. Celles qui traversent sans faillir ce processus sont finalement retenues et acceptées – comme ce semble bien être le cas pour l’effet Dunning-Kruger.

[3] Voir Rebecca Lawson, « The Science of Cycology. Failure to Understand how Everyday Objects Work », Memory and Cognition, volume 34, numéro 8, 2006, p. 1666 à 1675. »

Avant de commenter ou de participer à la discussion, assurez-vous d'avoir lu et compris ces règles simples