Légitimité, légitimation et délégitimation

Comment articuler différentes conceptions du bien commun dans un contexte de concurrence identitaire et de délégitimation réciproque?

une notion complexe aux contours ambigus

La question de la légitimité revient souvent dans le débat public: on s’interroge, entre autres, sur la légitimité du pouvoir, des prises de parole ou encore celle du recours à la violence (physique ou symbolique) pour résoudre des problèmes de société qui n’ont pu être réglés par les voies de la délibération, la législation, la médiation ou la sanction.

Mais ce concept doit être manié avec précaution dans le climat de polarisation ambiant, marqué par une tendance à légitimer ses propres égarements, tout en délégitimant les excès du camp adverse, voire même son droit au désaccord et à la dissidence.

On constate aussi une confusion de plus en plus fréquente entre le légitime et le compréhensible. Or, on peut tenter de comprendre des gestes ou des discours à première vue condamnables, chercher à y déceler des explications rationnelles, des motivations sous-jacentes, sans toutefois conclure à leur légitimité.

Commençons par des cas extrêmes, sur lesquels il est plus facile de s’entendre.

L’inceste et la pédophilie, par exemple, ne sauraient être qualifiés d’actes légitimes, même quand ils sont commis par des personnes ayant été victimes d’abus sexuel dans leur enfance et que cet élément peut être pris en considération au moment de la détermination de la peine.

Il en va de même pour le vigilantisme (ou auto-justice), qui consiste à invoquer l’esprit de justice pour imposer une conception revancharde de la Loi et l’Ordre. Ces mouvements s’attaquent en général à des cibles fragiles et marginales, qui tiennent lieu de boucs émissaires parce qu’elles cristallisent les colères, les frustrations et les insécurités.

Néanmoins, on croise aussi chez les vigilantistes des individus qui considèrent tirer leur légitimité de leur propre souffrance, de la justesse de leurs motivations, de l’inefficacité de la justice et des pouvoirs publics (mon agresseur court toujours, ma plainte a été classée sans suite, mon fils vit avec les séquelles de l’agression, mes enfants ont perdu leur maman, les jeunes voyous sèment la terreur dans notre quartier, etc.).

Pour compréhensible qu’elle soit, la posture n’en est pas pour autant légitime, sachant de surcroît que ceux qui paieront pour les méfaits restés impunis ne seront pas nécessairement leurs auteurs, mais des personnes dont le seul « crime » consiste à appartenir au même groupe social que les agresseurs réels ou présumés.

Le concept de légitimité doit être manié avec précaution dans le climat de polarisation ambiant, marqué par une tendance à légitimer ses propres égarements, tout en délégitimant les excès du camp adverse, voire même son droit au désaccord et à la dissidence.

On peut appliquer un raisonnement similaire aux actes terroristes, dont les victimes directes et indirectes ne sont pas responsables des jeux politiques et des dynamiques géostratégiques auxquels on les associe pour tenter de légitimer les dérives sectaires violentes.

Pour y voir plus clair, revenons à l’étymologie, avant de nous pencher sur la manière dont différentes disciplines ont défini la notion de légitimité.

Le terme vient du latin legitimus, qui renvoie à ce qui est fixé par les lois.

L’éclairage de la philosophie et de la sociologie

Dans son acception philosophique, la légitimité suppose non seulement la conformité aux lois, mais également à la morale et à la raison.

Ainsi, pour être légitimes, les lois doivent être justes, justifiées, égalitaires et rationnelles ; à défaut, les personnes ne consentiraient à s’y plier que sous la contrainte.

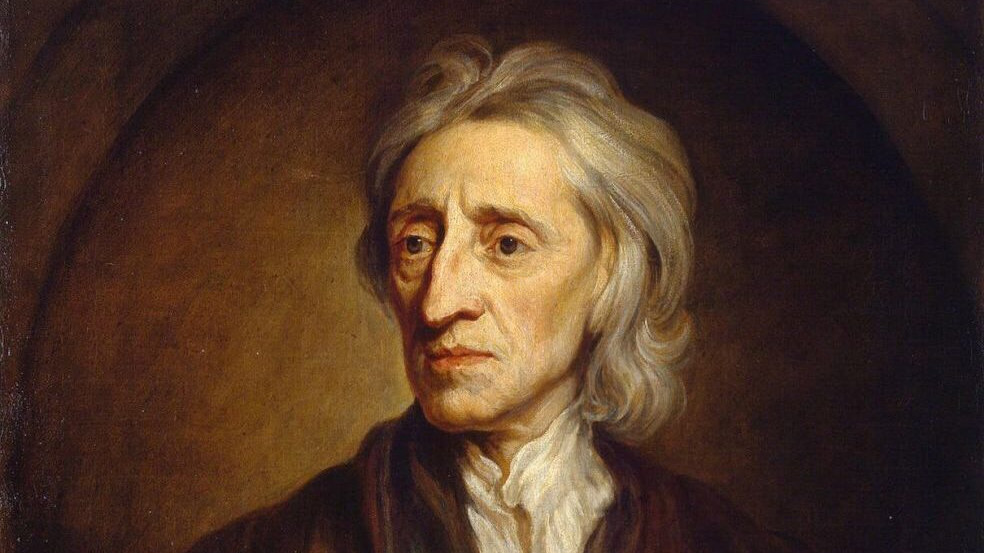

Une légalité arbitraire, sans légitimité, provoquerait une rupture du contrat social et justifierait la désobéissance civile, comme l’écrivait le philosophe anglais John Locke :

« Quand les législateurs s’efforcent de ravir et de détruire les choses qui appartiennent en propre au peuple, ou de le réduire en esclavage sous un pouvoir arbitraire, ils se mettent dans un état de guerre avec le peuple, qui, dès lors, est absous et exempt de toute sorte d’obéissance. »

La sociologie a pour sa part beaucoup alimenté la réflexion sur la légitimité, sa signification et les processus de légitimation.

Les sociologues d’inspiration marxiste perçoivent toutes les formes de légitimité comme fondamentalement arbitraires, puisqu’elles servent de justification au pouvoir et à son exercice, en particulier par les classes dominantes.

Selon cette vision, il serait donc de bonne guerre, quand on se retrouve en position de pouvoir, de refuser à cette élite les tribunes et le droit à la dissidence qu’on a réclamé pour son propre courant idéologique lorsqu’on incarnait le contre-pouvoir. En effet, si l’argument de la légitimité n’est qu’un subterfuge utilisé par les dominants pour s’imposer et se maintenir au pouvoir, il ne serait donc pas illégitime de leur confisquer la parole quand la roue tourne, surtout si notre parti se réclame de la justice sociale.

Voilà qui éclaire bien des polémiques actuelles sur l’indignation à géométrie variable face à la violence des commentaires sur les réseaux sociaux.

Le sociologue français Pierre Rosanvallon, quant à lui, s’est penché sur ce qui fonde la légitimité démocratique et distingue deux formes.

Il y aurait d’une part, la légitimité procédurale ou légitimité d’autorisation, qui est le reflet d’un choix collectif, découlant d’une procédure inclusive, égalitaire et participative (des élections libres et transparentes qui accordent aux dirigeants un « permis de gouverner »).

De l’autre, la légitimité substantielle, qui ne réduit pas la démocratie au seul processus électoral : un gouvernement ne peut être légitime que si son mode d’exercice du pouvoir et les décisions collectives qui en découlent sont en adéquation avec les valeurs et les principes rattachés à l’idéal démocratique.

Rosanvallon conclut toutefois que ces deux formes de légitimité sont aujourd’hui dans l’impasse, à cause de la perte de confiance des citoyens dans les politiques et la politique au sens partisan, mais également dans les institutions.

À la crise de confiance, s’ajoute la crise de l’autorité ; Rosanvallon définit l’autorité comme « le pouvoir d’agir sans avoir besoin de recourir à la coercition » et constate que l’une des conditions d’exercice de cette autorité, à savoir « le respect de la fonction », est tombée en désuétude.

Refonder la légitimité

Rosanvallon propose une troisième voie, qu’il appelle la légitimité d’exercice et qui permet de dépasser les limites associées au verdict des urnes ainsi que l’illusion selon laquelle la majorité qui a remporté l’élection incarne à elle seule l’intérêt général.

La légitimité d’exercice devient possible quand les institutions sont représentatives de la volonté générale et que leurs actions sont évaluées selon des critères comme la réputation, la compétence, l’impartialité, la collégialité et la transparence.

Selon Rosanvallon, trois qualités sont essentielles pour assurer la légitimité des institutions démocratiques : l’impartialité, la proximité et la réflexivité.

L’impartialité se traduit par le souci de ne pas subordonner l’intérêt général aux intérêts particuliers.

La proximité consiste à assurer une prise en compte des singularités et des spécificités, à protéger en quelque sorte les minorités contre une éventuelle tyrannie de la majorité et à ne pas sacrifier les droits individuels aux droits collectifs.

La réflexivité vise la reconnaissance de la pluralité des conceptions du bien commun, de la nécessité d’en débattre, de permettre leur expression et de favoriser leur articulation.

Pour assurer l’équilibre et arbitrer, Rosanvallon évoque le rôle crucial d’une justice animée par l’impartialité, la proximité et la réflexivité.

Dans une société comme la nôtre, marquée par la double référence identitaire Québec-Canada, c’est la Cour suprême qui tient lieu de destination finale, de piste d’atterrissage aux conflits entre les droits collectifs et les droits individuels.

Or, au Québec, la demande de réflexivité, de proximité (et d’équité) adressée aux magistrats ne vient pas uniquement des minorités qui s’attendent à une prise en compte de leur spécificité ; elle émane aussi de la majorité historique, minoritaire en Amérique du Nord, qui s’attend à ce qu’on reconnaisse son caractère distinct et ses aspirations.

Comment articuler les différentes conceptions du bien commun quand la délibération échoue, quand les désaccords sont parfois perçus comme des atteintes à des droits fondamentaux et quand des visions inconciliables mais légitimes s’affrontent ? Quand la frontière qui sépare les majoritaires des minoritaires se brouille ? Quand la seule version négociée possible de l’intérêt général se réduit au plus petit dénominateur commun, à savoir le respect des chartes et des lois ? Quand la concurrence identitaire, l’invalidation et la délégitimation réciproques apparaissent comme les seules stratégies valables pour atteindre l’équité ?

Cette réponse, proposée par Aristote et qui n’a rien perdu de son actualité, vaut la peine d’être revisitée : « l’homme équitable (on dirait aujourd’hui la personne), c’est celui qui ne pousse pas son droit jusqu’à une fâcheuse rigueur, mais qui s’en relâche au contraire, bien qu’il ait l’appui de la loi pour lui ».

On retrouve d’ailleurs des variantes de cette vision aristotélicienne dans des traditions philosophiques non occidentales.

Il est permis d’espérer.

Rachida Azdouz est psychologue, autrice et chroniqueuse. Chercheure affiliée au LABRRI, son programme est modeste : résister aux injonctions, surveiller ses angles morts, s'attarder aux frontières et poursuivre sa quête.

Avant de commenter ou de participer à la discussion, assurez-vous d'avoir lu et compris ces règles simples