Éveillés… ou somnambules?

Une recension de We Have Never Been Woke, de Musa al-Gharbi

Les désaccords retentissants entre les partisans et les détracteurs du « wokisme » sont bien connus. On remarque moins souvent que les deux camps s’accordent silencieusement sur un point : la mouvance dite woke proposerait une subversion de l’ordre social. Le désaccord porte sur la manière dont cette subversion supposée est évaluée : elle est applaudie par ses partisans, pour qui les wokes (« éveillés ») seraient des personnes foncièrement alertes aux injustices, tandis que les détracteurs de droite la décrivent volontiers dans des « termes apocalyptiques » (p. 50).

Le sociologue Musa al-Gharbi remet en question ce consensus. Inspiré par la théorie de la capture de l’élite d’Olúfémi O. Táíwò et par celle du capital symbolique de Pierre Bourdieu, il soutient que les pratiques wokes résultent surtout d’une instrumentalisation des programmes égalitaires par des membres d’une élite —principalement des professionnels blancs, urbains et hautement diplômés — qui les mobiliseraient à leurs propres fins. Dans un contexte de surproduction des élites, un grand nombre de ceux « qui s’estiment en droit d’accéder à un statut élevé et à des revenus élevés », frustrés de ne pas atteindre ces buts, « cherchent à nouer des alliances avec des populations véritablement marginalisées afin de renverser les élites en place et de s’y substituer » (p. 99).

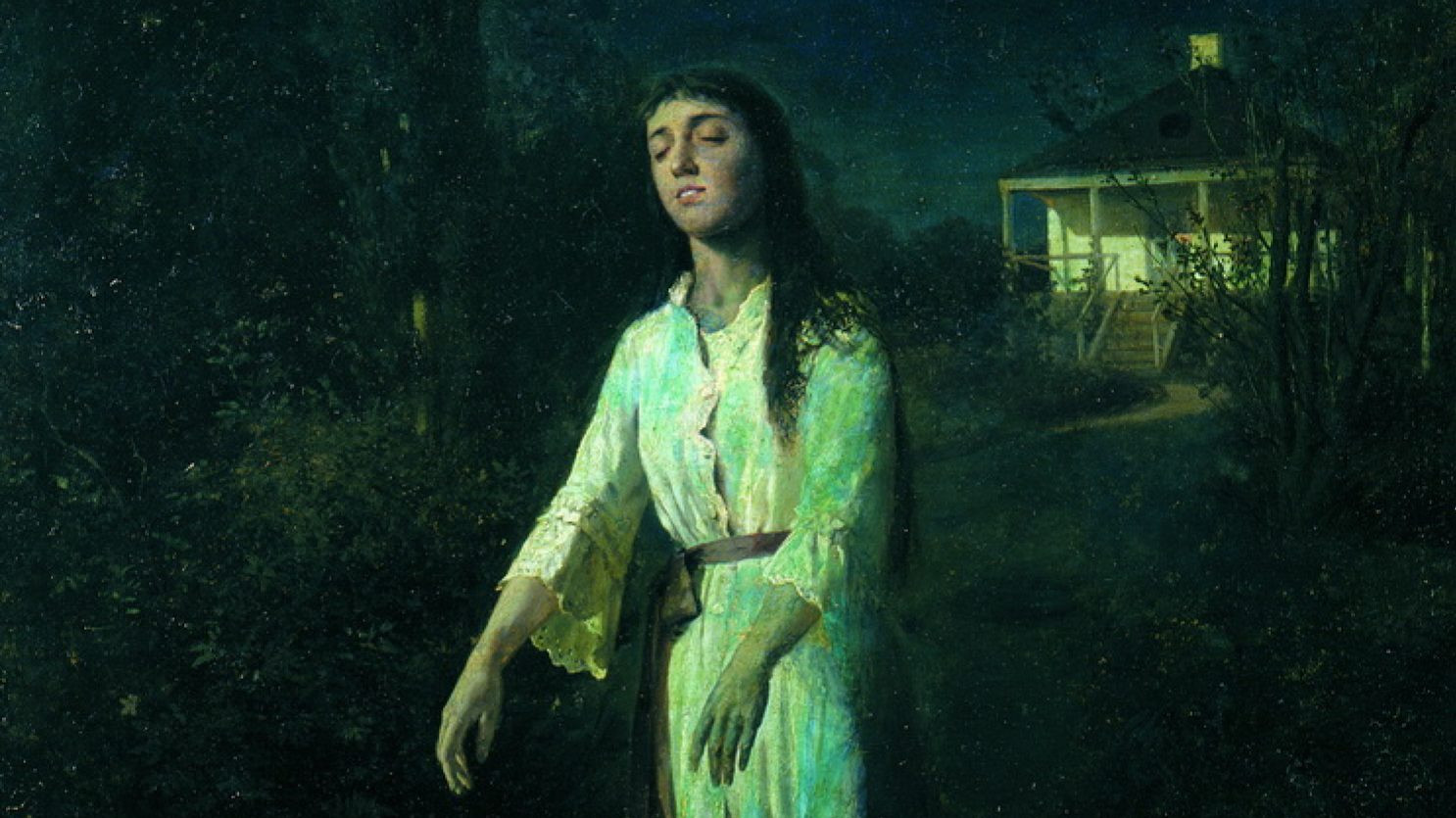

Ce n’est pas là l’hypothèse d’un stratagème hypocrite. Cette élite estimerait sincèrement agir au service de causes égalitaires — ce qui n’a rien d’exceptionnel, chacun étant porté à « percevoir et interpréter le monde de façons qui renforcent notre réussite » (p. 55). Croyants réellement agir pour l’égalité, en raison d’une sorte d’aveuglement à l’égard de leur propre conduite, les adeptes de l’éveil seraient, pour ainsi dire, des somnambules.

Premier aperçu

La mouvance woke ne se laisserait pas définir par un ensemble de critères nécessaires et suffisants, mais par une constellation de traits partiellement communs : on la reconnaîtrait à des ressemblances de famille entre des discours et des pratiques, aucun de ces traits n’étant à lui seul décisif, mais leur recoupement permettant néanmoins d’en identifier les contours.

- La mouvance woke se caractérise par l’importance accordée au self-care, ainsi que par l’attention portée à l’expression de l’identité, de la subjectivité et de l’expérience vécue, et à la nécessité de valider cette expression. Elle accorde aussi une attention soutenue au traumatisme.

- Elle conçoit largement les rapports entre groupes comme conflictuels : comme un jeu à somme nulle, où le gain des uns se ferait nécessairement au détriment des autres. Cette vision s’accompagne souvent d’« une approche de l’identité [collective] qui est, faute de terme plus approprié, quelque peu mystique » (p. 32), puisqu’elle est tour à tour envisagée comme une convention arbitraire que chacun peut déconstruire ou reconstruire à sa guise, ou comme l’essence immuable de chaque individu, l’identité de son groupe devenant alors la clé d’interprétation nécessaire pour saisir sa vérité.

- La mouvance woke se distingue aussi par une propension à rectifier les appellations ; par exemple, pour parler d’une spécialité de recherche universitaire, on remplacera l’expression « champ » par « practicum », en se basant sur l’idée que le premier terme porte en quelque sorte la marque de l’esclavage. Cette pratique de rectification est liée à une tendance à interpréter de manière semblablement peu charitable les propos d’autrui, en prêtant des motifs sinistres à l’emploi de termes jusque-là perçus comme inoffensifs.

La montée de cette mouvance, au début des années 2010, peut être perçue à différents indicateurs : augmentation de l’utilisation des termes désignant préjugés et discriminations (racisme, xénophobie, transphobie) dans les médias, les publications imprimées et la recherche ; forte croissance des travaux académiques centrés sur les biais et la discrimination après 2011, etc.

Une transformation

L’usage assez répandu dans l’espace public du langage et des pratiques wokes « génère une impression trompeuse d’assentiment répandu » (p. 33). Or cet usage refléterait plutôt une transformation récente d’une population bien précise :

Après 2011, on constate des changements marqués dans la manière dont les gens de gauche [liberals] blancs hautement diplômés répondent aux questions liées à la race et à l’ethnicité. Ces évolutions ne s’observent ni chez les gens qui ne sont pas de gauche, ni chez les Blancs qui ne sont pas des partisans du Parti Démocrate, ni chez les non-Blancs, quelle que soit leur orientation politique ou idéologique. […] Les gens de gauche blancs hautement diplômés tendent à percevoir beaucoup plus de racisme à l’encontre des minorités que ce que la plupart des membres des minorités déclarent eux-mêmes vivre et ils manifestent un soutien à la diversité supérieur à celui qui est exprimé par les Noirs ou les Hispaniques. Les Blancs partisans du Parti Démocrate se montrent également nettement plus enclins à percevoir les personnes de leur entourage social comme « racistes », et cela alors même que les co-partisans non blancs sont de moins en moins enclins à le faire (les réponses des Blancs non démocrates demeurent stables). [Enfin,] les gens de gauche blancs en viennent à évaluer l’ensemble des autres groupes raciaux et ethniques plus favorablement que leur propre groupe. (p. 69)

L’attrait d’une posture

La popularité croissante d’une nouvelle manière de penser le traumatisme et la condition de victime auprès de ce groupe de l’élite pousse un nombre croissant de ses membres à se présenter comme membres de groupes marginalisés. Cette tendance se manifeste à travers plusieurs tendances observables.

D’abord, la popularité croissante de définitions floues ou élargies des groupes marginalisés (comme « BIPOC », « queers » ou « bisexuels »), qui permettent à un maximum de gens de prétendre y appartenir. Par exemple, le pourcentage d’Étatsuniens de moins de 30 ans qui se disent gays, lesbiennes, bisexuels ou « queer » est maintenant le double du pourcentage de gens du même groupe qui ont eu des relations sexuelles non-hétérosexuelles.

Ensuite, on observe des cas récurrents de « Blancs » qui affirment (au moins par moments) être Afro-Américains, autochtones, etc. Par exemple, un sondage indique que « plus de 40% des Blancs de moins de 45 ans ayant postulé au collège ou à l’université affirment avoir déclaré une fausse identité raciale ou ethnique dans une demande d’admission » (p. 353).

Par ailleurs, les usages nouveaux élargissent les définitions de « traumatisme » et de « handicap », ce qui permet de maximiser le nombre de personnes pouvant se les appliquer. Voilà qui n’est pas entièrement inédit : au 19ᵉsiècle, l’étiquette de « névrosé », associée à des traits prisés comme l’imagination, l’intelligence et la sensibilité, s’impose comme un marqueur que l’on s’attribue, d’abord dans l’élite, puis dans la classe moyenne (sans doute un prérequis à l’extraordinaire propension à recourir au langage psychanalytique pour décrire ses actions et celles de son entourage, au siècle suivant). De même, aujourd’hui, l’étiquette de « neurodivergent » permet de se présenter comme particulièrement authentique ou passionné, en plus de pouvoir être exempté de certaines des attentes ou règles auxquelles les autres sont soumis.

Dans le cadre scolaire et universitaire, où un diagnostic de handicap donne accès à des coups de pouce en situation d’évaluation, le nombre d’élèves et d’étudiants revendiquant et se faisant reconnaître ce statut a fortement augmenté. Dans certaines enclaves riches des États-Unis, près d’un élève sur cinq bénéficie d’un tel diagnostic.

Ces phénomènes ont contribué à « gentrifier » la conversation publique sur les handicaps, maintenant largement centrée sur « des membres de l’élite hautement fonctionnels, très performants et photogéniques qui prétendent être atteints de telles conditions » (p. 256).

D’autres marques d’une mainmise par l’élite

On le voit, al-Gharbi suppose que les membres de cette élite, parce qu’ils recourent massivement au langage de (ce qu’on appelle aux États-Unis) la « justice sociale » d’une manière conforme à leur position, ont fini par modeler les pratiques associées à cette étiquette.

D’ailleurs, si on est porté à imaginer une « tension » entre les pratiques et croyances wokes et les justifications méritocratiques des inégalités capitalistes, un examen plus attentif démontrerait qu’elles « se renforcent souvent mutuellement » (p. 258).

D’abord parce que la mouvance promeut une sorte de « reagonomie raciale » : les bénéfices des membres de l’élite des groupes marginalisés, en quelque sorte, « ruisselleraient » (trickle down) jusqu’aux membres de ce mêmes groupes en bas de l’échelle (p. 18).

Ensuite, parce que les formations véhiculant l’idée d’un « privilège blanc » universellement partagé ont pour principal effet d’inciter à penser « que les Blancs défavorisés sont responsables de leurs souffrances et indignes de recevoir de l’aide » (p. 270).

Enfin, le schéma narratif soulignant les difficultés supplémentaires associées à une identité marginalisée — qui permet, par contraste, de faire apparaître les « privilèges » de celles et ceux n’ayant pas eu à affronter ces obstacles — s’inscrit dans une logique méritocratique. Aux États-Unis, ce schéma narratif est ainsi couramment mobilisé dans les dossiers de candidature aux universités prestigieuses. Puisque « le désavantage perçu renforce la perception du mérite », dans un système qui se prétend méritocratique, tous « ont donc un fort intérêt à se présenter comme désavantagés » (p. 251).

Et ce schéma narratif est plus susceptible d’être adopté au sein de l’élite : « ceux qui sont véritablement marginalisés et désavantagés dans la société sont beaucoup moins susceptibles de se percevoir ou de se décrire comme des victimes de biais identitaires et de discriminations que des personnes de gauche [liberals] hautement éduquées et relativement aisées » (p. 228). De même, « les personnes issues de milieux moins favorisés sont plus susceptibles d’attribuer la mobilité sociale à des coups de chance, à l’aide d’autrui ou à des changements sociaux plus larges qu’à construire un récit héroïque et individualisé de réussite » (p. 258-259).

D’autres indices laissent deviner l’apport privilégié de cette élite diplômée et professionnelle dans le modelage de la mouvance woke. Les campagnes qu’elle a suscitées ont surtout frappé des milieux professionnels aisés (le cinéma, le journalisme, les milieux académiques, etc.). La mouvance focalise le plus clair de son attention sur les symboles, ce qui laisse deviner la part jouée par des gens professionnellement formés à jouer avec les idées et les images. On pourrait ajouter que le moralisme prononcé de la mouvance reflète la tendance, observée dans de nombreuses élites à travers des sociétés variées, à se présenter comme exceptionnellement moral de manière à légitimer leurs positions sociales exceptionnelles.

Un marqueur de statut

Dans un contexte où l’ancienne façon de manifester son appartenance à l’élite est largement discréditée — celle consistant à faire étalage de sa maîtrise d’une haute culture —, le langage et les pratiques wokes sont devenus de nouveaux instruments de distinction sociale, fournissant des marqueurs de statut. Cette hypothèse éclaire notamment l’écart frappant entre les manières de dire et de faire habituelles et celles qui sont privilégiées au sein de la mouvance woke (cette dernière recourant couramment à des termes universitaires, qui ne sont « ni ceux du ghetto, ni de ceux du parc de maisons mobiles, ni de la banlieue vidée de sa substance, ni de la ville postindustrielle, ni du bidonville mondialisé » (p. 274). L’auteur rapporte les réflexions de Matthew Yglesias, diplômé d’écoles d’élite et de Harvard (p. 274-275) :

Je maîtrise assez bien les raisons pour lesquelles on ne qualifie plus les personnes non blanches de « minorités », et même celles pour lesquelles on privilégie l’expression « personnes racisées » plutôt que « non blanches », cette dernière ayant tendance à recentrer la blancheur. Je sais ce que signifie « centrer » quelque chose. Je sais aussi que URM signifie under-represented minorities (minorités sous-représentées) et que l’on tend à se contenter de l’acronyme, sans écrire l’expression au long, parce que le terme « minorités »est désormais mal vu. Je sais également ce que recouvre URM (pas les Asiatiques) et en quoi URM se distingue de BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) (Noirs, Autochtones et personnes de couleur)]. Je ne parle pas de pays du « tiers monde ». Je sais tout cela en grande partie pour la même raison que je sais nouer un nœud papillon… Ces institutions d’élite et ces codes de conduite ne sont pas égalitaires […] parce que leur fonction même est d’être inégalitaires. Remplacer « champ » par « practicum » n’inclut pas davantage de personnes : c’est un nouveau moyen d’exclure celles dont l’information n’est pas à jour.

De même, l’énergie impressionnante consacrée à l’élaboration et à l’application de « formes variées d’étiquette et de bienséance, de pratiques de déférence et de nomenclature » (p. 189), au sein de cette sous-culture, semble appeler le même type d’analyse en termes de distinction sociale (à d’autres époques, l’attention soutenue accordée à ces pratiques était caractéristique des sociétés de cour).

Cette hypothèse pourrait également éclairer l’engouement en faveur de positions politiques radicales, peu susceptible d’être implantées : afficher « des positions cosmétiquement ‘radicales’ sur les enjeux sociaux […] permet aux élites de signaler et de renforcer leur position sociale » (p. 170). Cette hypothèse devient encore plus persuasive lorsque ceux qui ont le pouvoir d’instaurer les politiques radicales qu’ils affirment soutenir s’abstiennent de le faire : « un nombre croissant de collèges et d’universités affichent désormais des reconnaissances territoriales sur leurs sites web. Ces déclarations reconnaissent explicitement certaines nations comme les gardiens “légitimes” des terres occupées par les établissements d’enseignement supérieur, tout en n’offrant généralement rien au-delà du geste symbolique, ni pour restituer ces terres aux nations mentionnées, ni pour compenser leur usage continu. » (p. 288)

La parole minoritaire qui compte, et celle qui ne compte pas

Si la sensibilité woke reste peu répandue en dehors d’un groupe précis d’Étatsuniens blancs, le fait que certains membres de groupes marginalisés défendent cette perspective, non pas en leur nom personnel, mais au nom d’une identité collective donnée, contribue à créer l’illusion d’un soutien plus large.

La mouvance woke désigne certains membres de ces groupes — ceux qui récitent le « script » attendu — comme les porte-paroles de leur « communauté ». Car sous couvert de découvrir ces représentants des groupes marginalisés (la mouvance proclame qu’il faut écouter les marginalisés et même s’en remettre à leurs décisions), elle les sélectionne, en consacrant comme porte-paroles authentiques ceux qui expriment des propos conformes à ses préférences et à ses attentes : « ce que ces professionnels veulent avant tout, ce sont des descriptions pornographiques de privations, de risques, de conflits et de souffrances » (p. 264)). Et on se désintéresse largement de ce que les sondages révèlent des perspectives réellement partagées au sein de ces groupes marginalisés : ainsi, ces porte-paroles consacrés sont traités comme s’ils entretenaient une « connexion quasi-mystique » (p. 239) avec les groupes dont ils sont censés connaître immédiatement la pensée et la volonté (par introspection ?).

Lorsque des membres de ces groupes minoritaires contredisent le crédo woke, on invalide souvent leurs « perspectives inopportunes » (p. 280), notamment en les expliquant au moyen d’une théorie de la fausse conscience qui remet en question leur identité : seules les personnes qui reprennent le script attendu seraient « vraiment » des Noirs, des femmes, des LGBTQ, etc., tandis que ceux qui s’en écartent sont « redéfinis comme des non-minorités »(p. 282). L’effort consacré à cette démarche d’invalidation montre que les déclarations d’« hérétiques issus de groupes minoritaires » compromettent la capacité des porte-paroles consacrés « à présenter leurs propres points de vue et priorités comme représentatifs du groupe pris dans son ensemble » (p. 359).

La mécanique d’un somnambulisme

Les membres du groupe social qui nous occupe sont susceptibles, en raison de leur position de force dans la pyramide sociale, d’agir de manière à nuire aux gens ayant moins de ressources (par exemple en contribuant à gentrifier les quartiers où ils s’installent). Or la focalisation de leur attention sur l’usage d’une terminologie adéquate et sur l’expression de crédos égalitaires détourne largement leur attention de leurs propres gestes et des répercussions inégalitaires de ceux-ci : ainsi, ces convictions « semblent les empêcher […] de “voir” leur propre comportement sous cet angle » (p. 162). Voilà qui contribue à entraver une compréhension lucide de la position sociale. Ainsi, des idéologies élaborées pour démystifier le réel peuvent contribuer à le mystifier.

Et les autres?

Selon al-Gharbi, la population étatsunienne est généralement plus favorable à des mesures universelles économiquement à gauche qu’à des mesures culturellement à gauche, alors que l’élite économique est portée à se désintéresser des inégalités économiques, voire à les légitimer. Et plusieurs groupes immigrants et minorités ethniques sont même plus conservateurs, culturellement, que les Étatsuniens moyens. Plusieurs des pratiques et croyances woke ici décrites sont donc peu populaires.

Par ailleurs, les discours et pratiques populaires au sein de ce groupe d’élite sont évidemment aussi perçus comme des marqueurs de statut au bas de l’échelle, chez ceux qui ne maîtrisent généralement pas les manières de dire et de faire jugées convenables – qui sont ainsi susceptibles de percevoir du snobisme ou du mépris dans cette mouvance. Une réaction de rejet est encore plus susceptible lorsque ces manières de dire et de faire sont promues par des gestionnaires et des professionnels, c’est-à-dire par des gens qui, bien souvent, dictent déjà leur conduite. Ces réactions de rejet sont aisément instrumentalisées par la droite populiste, qui attribue l’étiquette « woke » à un nombre extraordinairement large de pratiques. (La relation complexe entre le groupe d’élite qui a élaboré les pratiques, l’ethos et la sensibilité woke et le reste de la population est le sujet d’un livre d’al-Gharbi annoncé pour 2026, Those People [Ces gens-là].)

Conclusion

On peut se demander jusqu’à quel point l’hypothèse défendue par al-Gharbi permet d’expliquer la mouvance woke. Jusqu’où peut aller l’explication instrumentale en termes d’avantages liés à l’impression produite sur un public : ne présuppose-t-elle pas l’existence préalable d’une adhésion réelle au crédo woke? (Car, si personne n’accordait réellement crédit à ces idées, il n’y aurait aucun bénéfice stratégique à les professer.) Il reste donc à expliquer l’adhésion non-intéressée.

Beaucoup d’éléments de ce livre très riche ont dû ici être laissés de côté (à propos des différentes périodes de surplus de l’élite dans l’histoire étatsunienne, de leurs impacts sur divers mouvements sociaux aux États-Unis au cours du XXᵉsiècle, de la dynamique conflictuelle entre membres de l’élite wokes et membres anti-wokes, de la manière dont les mouvements politiques construisent leurs programmes d’action de manière à ne pas reproduire les échecs de mobilisations précédentes, etc.). Il convient toutefois de souligner la remarquable indépendance intellectuelle d’al-Gharbi, qui lui permet, en s’éloignant des récits établis, de proposer un aperçu inédit, ainsi que l’effort considérable qu’il déploie pour appuyer ses hypothèses sur des données probantes.

Musa al-Gharbi, We Have Never Been Woke: The Cultural Contradictions of a New Elite, Princeton: Princeton University Press, 2024.

Jean-Baptiste Lamarche détient un doctorat en histoire de l’Université de Montréal. Il est l’auteur de La grammaire intérieure : une sociologie historique de la psychanalyse. Il s’intéresse notamment à la solidarité sociale, à l’imaginaire, au dialogue et aux murales de Montréal.

Avant de commenter ou de participer à la discussion, assurez-vous d'avoir lu et compris ces règles simples